Константин Мамантов. Белый генерал, нелюбимый Деникиным и презираемый Врангелем

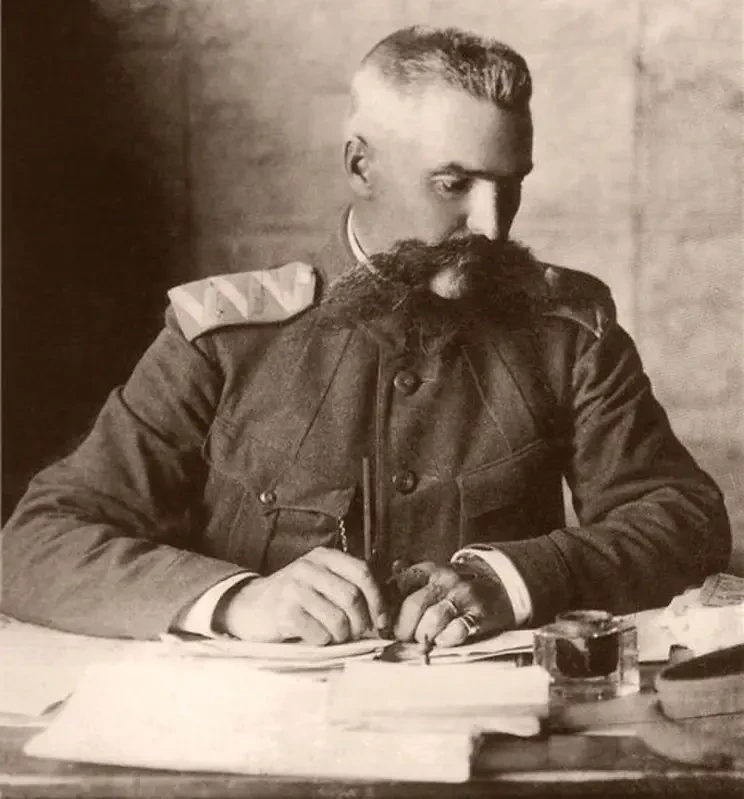

Генерал-майор К. Мамантов, 1918 г.

Предыдущая статья была закончена сообщением о том, что 17 (30) июня 1919 года Кавказская армия Врангеля все же смогла захватить ранее отразивший три штурма Царицын. Через три дня в город прибыл Деникин. Здесь он огласил свою печально знаменитую «Московскую директиву», которую Врангель потом назвал «смертным приговором войскам Юга России». Три белые армии должны были наступать на Москву на фронте более тысячи километров. Деникин явно переоценил собственные силы, недооценив при этом силы красных и не приняв во внимание абсолютное отсутствие поддержки белых со стороны местного населения.

Мамантовский рейд

В рамках деникинского наступления на Москву 4-й Донской казачий корпус Мамантова получил приказ:

прорвать фронт противника между Борисоглебском и Бобровом и, разрушив тылы красных, способствовать быстрейшему продвижению Донской армии в её полосе, имея конечной целью овладение Москвою.

В подчинении у Мамантова оказались 6 тысяч всадников и 3 тысячи пехотинцев при 12 орудиях, а также 3 бронеавтомобиля и 7 бронепоездов.

Рейд корпуса Мамантова на карте

10 августа 1919 года, переправившись через реку Хопер, мамантовцы сумели прорвать фронт на стыке 8-й и 9-й красных армий и, разгромив части 40-й дивизии, ударили по тылам Красной армии. Были заняты Борисоглебск, Тамбов, Козлов (в настоящее время — Мичуринск, здесь размещался штаб Южного фронта), Раненбург (Чаплыгин), Лебедянь, Задонск, Елец, Касторное. В Воронеже Четвёртый Донской корпус Мамантова соединился с Третьим Кубанским казачьим корпусом Шкуро.

Успехи Мамантова признавал и Будённый, который сражался с ним, начиная с февраля 1918 года. Он писал:

Я считал Мамантова наиболее способным кавалерийским командиром из всех командиров конных корпусов армий Краснова и Деникина. Его решения в большинстве своём были грамотные и дерзкие. При действии против нашей пехоты он, умело используя подвижность своей конницы, добивался значительных успехов.

А вот Деникин оценивал Мамантова и его действия гораздо более критично. Уже в эмиграции он писал:

Мамантов мог… искать не добычи, а разгрома живой силы противника, что, несомненно, вызвало бы новый крупный перелом в ходе операции.

А в 1919 году он в приказе от 7 сентября прямо объявил, что Мамантов уклонялся от столкновения с противником, предпочитая не сражаться с красными, а «собирать трофеи», то есть грабить местное население.

С Деникиным полностью согласен и командовавший в то время Кавказской армией Пётр Врангель, который искренне презирал Шкуро и Мамантова, называя их вредными для белого дела мародёрами:

Я считал действия генерала Мамантова не только неудачными, но явно преступными. Проникнув в тыл врага, имея в руках крупную массу прекрасной конницы, он не только не использовал выгодности своего положения, но явно избегал боя, все время уклоняясь от столкновений.

Алексей Толстой так писал об этом нежелании Мамантова сражаться с Буденным:

У Мамантова в его лихих, но избаловавшихся донских полках насчитывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с Буденным, он боялся гнавшегося за ним опытного противника: это была уже не партизанская конница, но самое страшное, с чем — не дай бог — встретиться, сшибиться в чистом поле, — регулярная русская кавалерия.

А вот какую телеграмму отправил Мамантов на Дон, возвращаясь из этого рейда:

Посылаю привет. Везём родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей – дорогие иконы и церковную утварь.

Согласитесь, что это послание не освободителя русских земель, а бандита-налётчика. Только икон в золотых окладах «мамонтовцы» тогда украли 250, прочая драгоценная церковная утварь была заботливо уложена в 6 больших ящиков. Врангель писал по этому поводу:

Полки генерала Мамантова вернулись обременённые огромной добычей в виде гуртов племенного скота, возов мануфактуры и бакалеи, столового и церковного серебра. Выйдя на фронт наших частей, генерал Мамантов передал по радио привет «родному Дону» и сообщил, что везёт «Тихому Дону» и «родным и знакомым… богатые подарки». Дальше шёл перечень «подарков», включительно до церковной утвари и риз. Радиотелеграмма эта была принята всеми радиостанциями. Она не могла не быть известна и штабу Главнокомандующего. Однако генерал Мамантов не только не был отрешён от должности и предан суду, но ставка его явно выдвигала.

Борис Ливанов в роли Мамантова, кадр советско-югославского фильма «Олеко Дундич», 1958 г.

Роман Гуль, участник гражданской войны, известный историк-белоэмигрант, писал в книге «Красные маршалы»:

Эффектный удар. В четверо суток Мамонтов прошёл двести вёрст. Лихими набегами его конница заняла Тамбов, Козлов, Лебедянь. В Кремле полная растерянность. У казаков нет препятствий по пути на Москву. Но вместо похода на белокаменную, обременённая награбленным добром на сёдлах и в обозах, казацкая конница начала, снижаясь, падать. В этих набегах казаки грабили всё; даже в церквах, сначала перекрестясь широким крестом, — «прости, мать-Богородица, всё равно у тебя большевики отберут», — срывали с икон золочёные ризы. Марш на Москву отпал, казаки не захотели идти, с добром поехали назад, в свои станицы.

В деле грабежей «освобождаемых территорий» Мамантов был совсем не одинок, недаром представители Антанты называли войска деникинских «добровольцев» «бродячими армиями, не пользующимися поддержкой населения и без тыла». А командовавший тогда Южным фронтом бывший царский полковник (и будущий советский маршал) А. Егоров писал потом, что Мамантов «не добился основного: крестьянство не восстало».

Итак, поставленной задачи по предотвращению явно готовящегося контрнаступления Красной Армии ставший абсолютно неуправляемым корпус Мамантова не выполнял, а красные, как мы помним, уже наступали между Волгой и Доном, и Врангель с трудом удерживал недавно взятый Царицын. Мамантова (который Царицын так и не взял) проблемы Врангеля и прочих абсолютно не волновали, его Донской корпус занимался лишь грабежами и «реквизициями». В одном только Задонске мамонтовцы обогатились на сумму от 2 259 580 до 2 347 230 рублей.

Действия Мамантова, конечно, наносили ущерб тылам Красной армии. Вот как выглядели окрестности русского (не польского или немецкого) города Козлов после того, как из него ушли казаки его корпуса:

Против Мамантова пришлось направить часть войск Южного фронта, сражаться с его казаками А. Толстой доверил и двум главным героям романа «Хождение по мукам» – Ивану Телегину и Вадиму Рощину.

Речь уже шла о возможности стратегического поражения наступавших по трём направлениям белых армий. И потому Деникин приказал Мамантову срочно свернуть свой рейд и идти на соединение с другими частями Вооружённых сил Юга России. У вошедших во вкус мародёрства и грабежей казаков этот приказ вызвал такой гнев, что доставивший его лётчик едва не был расстрелян. Мамантов подчинился Деникину, лишь получив второй приказ, в котором командующий угрожал трибуналом всем офицерам Донского корпуса.

Поражение корпусов Мамантова и Шкуро

В октябре 1919 года в рамках Орловско-Кромского сражения кавалеристы Будённого освободили Воронеж и разбили два белогвардейских казачьих корпуса – Третий Донской Мамантова и Четвёртый Кубанский Шкуро. В романе «Хождение по мукам» А. Толстой даёт такое описание боя красных кавалеристов с белоказаками:

Не выдержало сердце у донских казаков. Они такой же лавой мчались навстречу… Да, видно, черт занёс их так далеко от родных станиц – рубиться с этими красными дьяволами. Услышали, как гудит и дрожит все поле, поняли – какая страшная сила сшибет вот-вот коней и людей, смешает, закрутит, и повалятся горы окровавленных тел… Было бы за что! И понадеялись казаки на резвых донских скакунов, – стали осаживать, поворачивать… Разве только несколько самых отчаянных, пьяных от удали, врезались в буденновскую лаву, рубя шашками сплеча и наотмашь…Те, кто уже повернул, сталкивались с тем, кто еще стремился вперед… Свои сшибали своих… Наскакивающие буденновцы рубили, и топтали, и гнали… Начались дикие крики… В тумане только и видно было — прильнувшего к гриве всадника и другого, настигающего его, завалясь в седле, для удара шашкой… Визжали, хватая зубами, взбесившиеся кони…Теперь уже все казачьи полки повернули наутёк. Но глубоко с фланга им путь преградили пулемётные тачанки и огнём отбросили их в сторону. А там, в смешавшиеся в беспорядке кучки скачущих казаков, врезались свежие буденновские эскадроны.

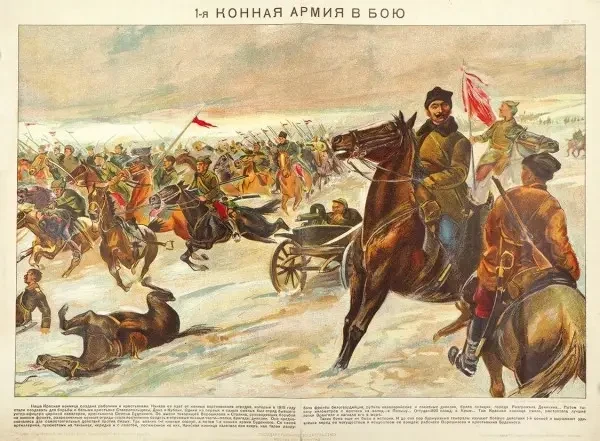

Плакат «Первая Конная армия в бою» (по картине Е. Иванова)

Белые армии покатились на юг, казаки Шкуро и Мамантова массово дезертировали и расходились по своим станицам. О моральном состоянии казаков можно судить по их поведению в последнем крупном кавалерийском бою у станицы Егорлыкской. В «Памятке Кирасир Ея Величества за время гражданской войны 1917-1920 гг.» (рассказ о боевом пути Гатчинского Кирасирского полка) говорится:

Свыше 20 полков Донской и Кубанской конницы, находившиеся в резерве, оставались безмолвными зрителями картины боя и первыми начали отход.

О том же пишет и поручик Сергей Мамонтов (дальний родственник не белого генерала, а знаменитого купца-мецената):

Наш план был нарушен отсутствием в бою казаков. С участием казаков произошёл бы полный разгром Буденного. Удар кубанцев в правый фланг красных, когда мы громили их резервы (артиллерийским огнём), дал бы решительный перелом. А поиск донцов к Сальску, где находились все обозы красных, посеял бы панику. Но казаки не двинулись и этим спасли Буденного от разгрома.

А это свидетельство ротмистра Черкасского:

На находящийся на левом фланге казачий полк повела наступление бригада красных. Казаки тотчас же побежали.

И автор «Памятки Кирасир Ея Величества» подводит печальные итоги данного сражения:

Этот губительный и блестящий бой наших полков явился поражением для нашей конной группы... Полки наши были почти уничтожены... Бой этот предрешил участь всего Кавказа.

Жалкий конец белого генерала К. Мамантова

В Новороссийск Шкуро привёл всего 500 казаков. В апреле 1920 года новый главнокомандующий Пётр Врангель вышвырнул будущего генерала нацистской Германии из армии и распустил его отряд. Мамантова, вне всякого сомнения, ожидала та же участь. Ещё в декабре 1919 года Врангель, как командующий Кавказской армией, за «преступное бездействие во время прорыва красных в районе Купянска», демонстративно подчинил Мамантова «младшему по службе» генералу Сергею Улагаю.

Оскорбленный Мамантов ушёл было в отставку, потом вернулся, а в начале января 1920 года отправился на заседания Верховного Круга Дона, Кубани и Терека в Екатеринодар. Оставленные им казаки во главе с генералом А. Павловым ещё огрызнулись 6 и 15 января, нанеся поражение отрядам Буденного и Думенко, однако принципиального значения эти победы уже не имели. Скоро и донцы, и кубанцы, абсолютно потеряв боеспособность, позорно побегут от Екатеринодара, не кто иной, как Шкуро, так писал об этом Деникину:

Я лично видел позорное оставление Екатеринодара. Целые дивизии, перепившись разграбленным спиртом и водкой, бегут без боя от конной разведки противника. Части, прикрывающие Екатеринодар, также позорно бегут. Стыд и позор казачеству, несказанно больно и тяжело.

А Мамантов 8 января 1920 года заболел тифом. Менее чем через месяц он умер в Екатеринодаре — 1 февраля 1920 года. Его жена потом утверждала, что перед этим ему была насильно сделана какая-то инъекция, но нет никаких оснований полагать, что генерал был убит — в это время фронт белых рассыпался на глазах, Екатеринодар был обречен, больной генерал Мамантов был уже никому не нужен и всеми забыт.

Панические настроения царили уже и в Новороссийске, провальная эвакуация белых частей из которого погубит военную репутацию Деникина. Хоть здоровый, хоть больной Мамантов был уже никому не нужен и никому не интересен. А что же его подчинённые? Донской казачий корпус всего за четыре дня (начиная с 1 февраля 1920 г.) будет практически уничтожен красными, потеряв 7 тысяч солдат из 12. Остальные, уже не думая о сопротивлении, добегут до Новороссийска, где узнают, что им отказано в эвакуации, желающие могут как-то сами пробиваться на Геленджик и Туапсе (об этом рассказывается и в романе М. Шолохова «Тихий Дон»).

Перспектив по службе в случае выздоровления у Мамантова также не было – в апреле 1920 года его, вне всякого сомнения, изгнал бы из армии Врангель.

4 февраля на отпевании Мамантова не явился ни один офицер или рядовой Донского корпуса – казакам было не до умершего командира. Некому было и заняться похоронами: на момент входа в Екатеринодар частей Красной армии (17 марта!), гроб с телом Мамонтова всё ещё находился в городском кафедральном соборе. Судьба останков этого генерала неизвестна.

- Валерий Рыжов

Обсудим?