Григорий Семенов. Путь от хорунжего царской армии до самозваного атамана гражданской войны

Г. Семенов на литографии 1918 г.

Атаман Семенов – один из безусловных антигероев Гражданской войны и всей российской истории. Генерал-майор Уильям Сидней Грейвс, который командовал экспедиционным корпусом армии США в Сибири в 1918-1920 гг., в своей книге «America's Siberian Adventure» прямо назвал армию Колчака «отступающей бандой». А об атамане Григории Семенове он написал буквально следующее:

Семёнов организовал то, что было известно как «станции убийств», и открыто бахвалился, что не может спокойно спать, если в течение дня хоть кого-то не убил.

Позже следствие установило, что только на одной из таких «станций убийств» – в Адриановке, были расстреляны три тысячи человек. А в тюрьме города Троицкосавск были убиты более 1500 человек (481 из них расстреляны всего за два дня – 1 и 5 января 1920 года).

Между тем, на состоявшемся 16 февраля 2013 года в Чите Совете самозваных «атаманов» ряженых забайкальских казаков рассматривался вопрос «о подготовке реабилитации атамана Г. М. Семёнова».

После прихода Ельцина к власти вообще наметилась четкая и до сих пор не преодоленная тенденция к обелению и даже героизации предателей, палачей и садистов. Можно вспомнить лживый фильм о Колчаке и памятник этому кровавому адмиралу, который по какому-то жуткому недоразумению до сих пор стоит в Иркутске. И это при том, что в 1999 году Забайкальский военный суд объявил Колчака «человеком, совершившим преступления против мира и человечности, и не подлежащим реабилитации», и в ноябре 2001 года это постановление утвердила Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации.

До сих пор в Москве, Владивостоке и Кисловодске стоят памятники «литературному власовцу» и бездарному графоману Солженицыну, в Рязани работает музейный центр его имени. Продолжают свою деструктивную антигосударственную и русофобскую деятельность два «Ельцин-центра» – в Екатеринбурге и в Москве. Поэтому нам всем очень важно помнить не только о достойных людях, но и об антигероях – иначе во время следующей «перестройки» антисоветчики и либералы пятой колонны развалят уже не Советский Союз, а Российскую Федерацию.

Происхождение и молодость будущего атамана

Григорий Михайлович Семенов родился 13 (26) сентября 1890 года в так называемом «карауле» (поселке) Куранжа, который относился к станице Дурулгуевской Забайкальского казачьего войска (в настоящее время – это село на территории Забайкальского края). Его отец был русским, мать – буряткой из христианской, но старообрядческой семьи, дети, помимо русского, знали также монгольский и бурятский языки. В дальнейшем Григорий Семенов выучил английский язык, не очень хорошо, но все же говорил на японском и китайском языках.

Семья была многодетной, однако не бедной. Сын Григорий был отдан на учебу вначале в двухклассное училище в селе Могойтуй, затем экстерном сдал экзамены за шесть классов классической гимназии. В 1908 году он поступил в Оренбургское военное училище, в котором тогда помощником инспектора работал войсковой старшина А. Дутов – будущий генерал-лейтенант и войсковой атаман Оренбургского казачьего войска.

В 1911 году Григорий закончил обучение, получив чин хорунжего (с 1884 года — чин XII класса в табели о рангах, соответствовавший чинам поручика, корнета, мичмана, губернского секретаря). Служить был направлен в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска, который размещался в городе Троицкосавск (Кяхта) — на границе с Халхой (северной Монголией). Полк регулярно выделял взвод для сопровождения русских миссий, направлявшихся в Ургу и Пекин.

Семенов, как мы помним, знал монгольский язык и потому был откомандирован в российское консульство в Угре. Ему удалось наладить хорошие отношения с Богдо-гэгэном VIII Нгавангом Лобсангом Чокьи Ньимой Тензином Вангчугом (глава буддистов Монголии), который после объявления независимости Монголии в декабре 1911 года был объявлен Великим ханом (Богдо-ханом) – последним в монгольской истории.

Богдо-гэгэн VIII на фотографии 1910-ых гг.

Семёнов самовольно принял участие в государственном перевороте, что вызвало гнев русского начальства. Он был отозван из Угры и направлен на службу вначале во 2-ю Забайкальскую батарею, в апреле 1913 г. его перевели в 1-й Читинский полк, в конце декабря – в 1-й Нерчинский полк, которым позже командовал барон Пётр Врангель. Одним из сослуживцев Семёнова стал другой знаменитый барон – Роберт Николаус Максимилиан фон Унгерн-Штернберг, который во время гражданской войны прославился идеями восстановления монгольской империи Чингисхана – от Байкала до Тихого океана.

Именно Унгерн в феврале 1921 года восстановил на троне отстраненного от власти в 1919 году Богдо-хана. Но уже 1 ноября того же года тот вынужден был подписать «Клятвенный договор» между Народно-революционным правительством Монголии, по которому он оставался главой буддистской сангхи, а также «церемониальным монархом». После его смерти в июне 1923 года монархия в Монголии была ликвидирована.

Г. Семенов во время I мировой войны

В конце сентября 1914 года Уссурийская бригада, в состав которой входил 1-й Нерчинский полк, была переведена к Варшаве. В ноябре того же года Семенову удалось отбить захваченное немцами знамя своей бригады (по другим источникам – полка), без которого эта часть была бы расформирована. Прусские гусары тогда неожиданно напали на штаб, однако на обратном пути наткнулись на возвращавшуюся из разведки полусотню Семёнова. Наградой стал орден Святого Георгия IV степени. Затем казаки Семёнова отбили у немцев захваченный было теми большой обоз, среди пленных оказались два подполковника. В декабре 1914 года Семенов во главе казачьего разъезда первым ворвался в город Млава, но лишь через два года получил за этот эпизод Георгиевское оружие.

В июле 1915 года Г. Семенов был назначен полковым адъютантом, и как раз в это время командиром 1-го Нерчинского полка стал П. Врангель. Вот как позже он вспоминал о нем:

Семёнов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, ко времени принятия мною полка состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семёнову не хватало ни образования (он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны.

В 1915 году Семенов принял участие в пяти рейдах по немецким тылам, в начале 1916 года был назначен командиром 6-й сотни. Поскольку его полк был переведен на Юго-Западный фронт, участвовал в Брусиловском прорыве. А в декабре обратился к командованию с просьбой о переводе в 3-й Верхнеудинский полк, который в то время находился на территории Персии. Здесь в 1917 году он воевал с проосманскими отрядами, дослужился до чина есаула.

Г. Семенов после Февральской революции

До сих пор мы видели Семенова как хорошего и честного служаку. Всё стало меняться после Февральской революции. В то время он оказался в Бессарабии и был избран в корпусной комитет солдатских депутатов. Отправился в Петроград, где обратился к Керенскому с предложением о формировании отдельного Монголо-бурятского конного полка, который он собирался привести на фронт, чтобы «пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело». И в июне 1917 года действительно был назначен комиссаром Временного правительства по формированию добровольческих частей из монголов и бурят в Забайкальской области. Сам он писал о своем пребывании в Петрограде:

Увидев анархию и активность большевистских агитаторов в столице, а также посетив несколько заседаний Петроградского совета, предложил полковнику Муравьеву, формировавшему добровольческие части, ротой юнкеров арестовать членов Петроградского совета как агентов вражеской страны, немедленно судить их военно-полевым судом и тут же привести приговор в исполнение. Затем, если потребуется, арестовать Временное правительство и «от имени народа просить Верховного Главнокомандующего генерала от кавалерии Брусилова принять на себя диктатуру над страной».

Муравьев доложил о плане Брусилову, но тот отказался от его осуществления.

В 1945 году арестованный Семенов заявил следователям:

Моя активная деятельность против Советской власти началась в 1917 году, когда в Петрограде организовывались Советы рабочих и солдатских депутатов. Находясь в то время в Петрограде и учитывая создавшуюся обстановку, я намеревался с помощью двух военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять, с тем чтобы обезглавить большевистское движение и поставить революционный гарнизон Петрограда перед уже совершившимся фактом.

Возвращение в Забайкалье

После Октябрьской революции первая жена Семенова Зинаида (урожденная Манштейн), которая в 1915 году родила ему сына Вячеслава, отправилась в Париж. Она умрет лишь в 1945 году, но это обстоятельство не помешало Семенову жениться в Сибири ещё раз. Его второй женой стала Елена Викторовна Терсицкая, дочь священника, которая родила трех дочерей и одного сына. Одна из дочерей дожила до 1982 года и была убита в Челябинске, это преступление осталось нераскрытым.

Но вернемся к Г.М. Семенову, который, прибыв в Верхнеудинск (в настоящее время — Улан-Удэ, столица Бурятии), начал набирать добровольцев в Особый Монголо-Бурятский конный полк. Впрочем, русских в него он тоже принимал. Очень скоро выяснилось, что условием приема в отряд Семенов ставит отказ от всех демократических преобразований. Узнав о готовящемся аресте, Семенов с навербованными им людьми бежал на станцию Даурия, где продолжил формирование своего отряда. К этому времени относится и первый эпизод зверства, когда в первой половине декабря расстрелянному большевику Аркусу вспороли живот, а затем сожгли его тело, облив керосином. Скоро такие экзекуции будут проделываться с живыми людьми. Через два дня после расправы с Аркусом в Читу был отправлен целый вагон с изуродованными телами сторонников новой власти.

18 декабря 1917 года на станции Маньчжурия Семенов ликвидировал местный городской совет и разоружил находившиеся там части регулярной армии, которые к тому времени уже полностью потеряли боеспособность. О степени их разложения можно судить по тому, что присоединившийся к Семенову барон Унгерн с одним-единственным казаком легко сумел тогда разоружить две роты солдат.

Барон Унгерн в 1918 г.

После этого Семёнов во главе отряда из 550 человек попытался установить свою власть в Даурии (восточная часть Забайкалья). Это не должно удивлять, поскольку Сибирь была крайне слабо заселена, и все более или менее крупные населенные пункты располагались вдоль Транссибирской магистрали. По словам самого Семёнова, фронт тогда был лишь «узкой лентой железнодорожного пути». В таких условиях и тысяча хорошо вооруженных и мотивированных бойцов, да ещё и при отсутствии твердой власти на местах – большая сила.

В этот раз Семёнов очень скоро был выбит из Даурии Сергеем Лазо, в подчинении у которого, помимо рабочих горных заводов, находились и перешедшие на сторону красных пленные чешские и словацкие легионеры. Семёнов, кстати, как-то сказал:

Будь у меня несколько офицеров, как Лазо, не знал бы поражений!

Памятник Лазо в Партизанске, Приморский край

1 марта 1918 года Семёнов вынужден был отступить в Маньчжурию. Здесь он продолжил формирование Особого Маньчжурского отряда и к началу апреля 1918 года довёл численность до трёх тысяч человек. В его составе оказались японский отряд капитана Окумуры (540 солдат и 28 офицеров при 15 пушках), два китайских пехотных полка, 300 бывших военнопленных сербов (из тех, что проживали на территории Австро-Венгрии), две офицерские роты, 3 состоявших из 4-х сотен кавалерийских полка, а также 4 бронепоезда. В подчинении у есаула Семёнова неожиданно оказались не только старшие офицеры царской армии, но даже и генералы. Из этой щекотливой ситуации он вышел, объявив себя атаманом Особого Маньчжурского отряда. А потом – и походным атаманом Уссурийского, Амурского, Забайкальского, Уральского и Сибирского казачьих войск.

Похожая ситуация часто возникала и у красных. Так, начальником штаба бывшего прапорщика Сергея Лазо стал награжденный в 1915 году Георгиевским оружием генерал-лейтенант и остзейский барон Александр Таубе – кавалер семи царских орденов и ордена Благородной Бухары.

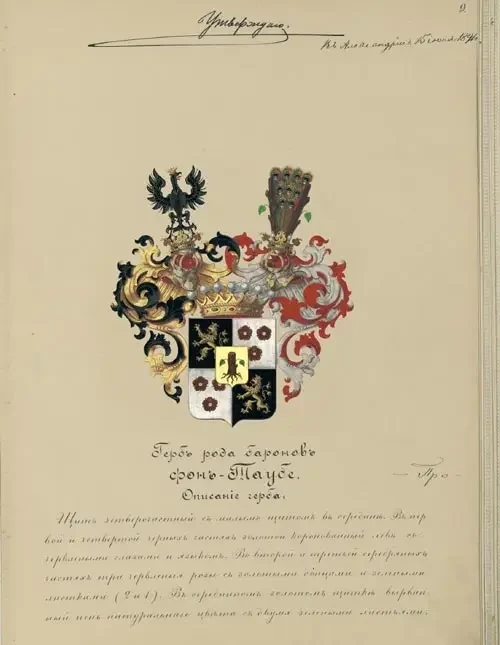

Таким образом, во время Гражданской войны по разные стороны фронта воевали весьма интересные остзейские аристократы – «черный барон» Врангель, «сумасшедший барон» Унгерн и «красный барон» Таубе.

Герб баронского рода фон Таубе

Немецко-шведский род Таубе известен с XIII века. Один из представителей этого рода – Иоганн Таубе, во время Ливонской войны в 1560 году попал в русский плен и в 1567 году поступил на службу к Ивану Грозному, став одним из ближайших его советников по ливонским делам. После неудачи начатой по его совету осады Ревеля, опасаясь царского гнева, вместе с другим лифляндцем – Элертом Крузе, бежал к польскому королю Сигизмунду-Августу. Составленная им для курляндского герцога записка о русских делах является ценным историческим документом.

Любопытно, кстати, что представитель другой российской ветви рода Таубе (не павловской, а гатчинской) — Михаил Фердинандович Таубе (1855–1924) — стал одним из теоретиков неославянофильства, одним из создателей Ломоносовского общества русского языка, председателем Петербургского общества трезвости и автором знаменитого стихотворения «Черносотенец»:

Кто верой крепко православен,

В ком нет сомнений ни на миг,

Что русский Царь самодержавен,

Неограничен и велик, —

Тот черносотенец природный,

Тот предан Родине навек.

В том — дух исконный, дух народный,

Тот сердцем русский человек.

В ком нет сомнений ни на миг,

Что русский Царь самодержавен,

Неограничен и велик, —

Тот черносотенец природный,

Тот предан Родине навек.

В том — дух исконный, дух народный,

Тот сердцем русский человек.

После революции остался в России, читал лекции в петроградском братстве святой Софии, организовал кружок православной интеллигенции «Воскресенье», репрессирован не был, умер в Петрограде в 1924 году.

Но вернемся к «сибирскому красному генералу» Александру Таубе: он был участником Русско-японской и I мировой войн, после тяжёлого ранения в 1915 году занял пост начальника штаба Омского военного округа.

На этой фотографии 1917 г. мы видим членов Омского военно-окружного комитета и высших офицеров военного округа. А. Таубе сидит справа:

После Октябрьской революции А. Таубе стал начальником штаба всех вооруженных сил Красной Армии в Сибири. Он был направлен в Москву, где должен был встретиться с Лениным и довести до него информацию о состоянии дел в Сибири и Забайкалье. Однако по пути 2 сентября 1918 года в иркутском селе Бодайбо Таубе был узнан и задержан белыми. Категорически отказался от поста командующего Сибирской армией Колчака и сотрудничества с командованием чехословацкого корпуса, заявив:

Мои седины и контуженые ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящейся России.

Был приговорен к расстрелу, но в январе 1919 года умер от тифа в одиночной камере екатеринбургской тюрьмы.

Его младший брат – инженер-путеец Сергей Таубе, много лет работал на благо нашей страны, ему присвоено звание «Заслуженный железнодорожник СССР».

В следующей статье мы продолжим рассказ об атамане Григории Семенове, поговорим о его участии в гражданской войне на территории Сибири, эмиграции, продолжении сотрудничества с японцами. О справедливом возмездии и бесславной смерти кровавого атамана.

- Валерий Рыжов

Обсудим?

Смотрите также: