Ядерный ракетный двигатель – путь к сердцу «Буревестника»

Ядерный реактивный двигатель Tory II – истинный всадник апокалипсиса

Двигатель двигателю рознь

Родоначальниками межпланетных путешествий на ядерной тяге можно по праву считать физиков из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Не важно, что ядерные силовые установки так и не покорили космос, идея была выдвинута в рамках знаменитого «Манхэттенского проекта». Тройка ученых – Станислав Улам, Фредерик Райнес и Фредерик де Хоффман предложили две концепции ядерного двигателя. В первом случае ядерное топливо выступает в качестве источника нагрева рабочего тела (например водорода), во втором – ядерный взрыв придает импульс космическому аппарату.

Фредерик Райнес и Станислав Улам – одни из авторов идеи ядерного двигателя

Физики всерьез предлагали запускать межпланетные экспедиции, взрывая позади ядерные боеприпасы. Теоретически выглядит безупречно, на практике, к счастью, никто пока не тренировался. Но попытки были. Новейшая история инженерного дела указывает на американский Project Orion, который еще можно именовать взрыволётом.

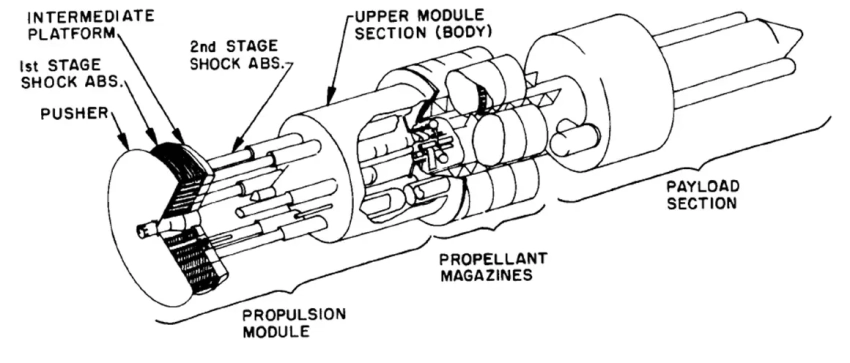

Концепция была проста до безобразия – взрывы водородных бомб, выбрасываемых из космического корабля, вызывали испарение дисков, выбрасываемых вслед за бомбами. Расширяющаяся плазма и сообщала космическому кораблю импульс. Аппарат был способен бороздить бескрайний космос на скоростях, в 2-3 раза превышающих традиционные. На один рейс к планете и обратно планировали потратить до 800 миниатюрных водородных бомб. Неизвестно, куда в итоге улетел бы Project Orion, но в 1963 году американцы с русскими подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. С импульсными ядерными двигателями было покончено.

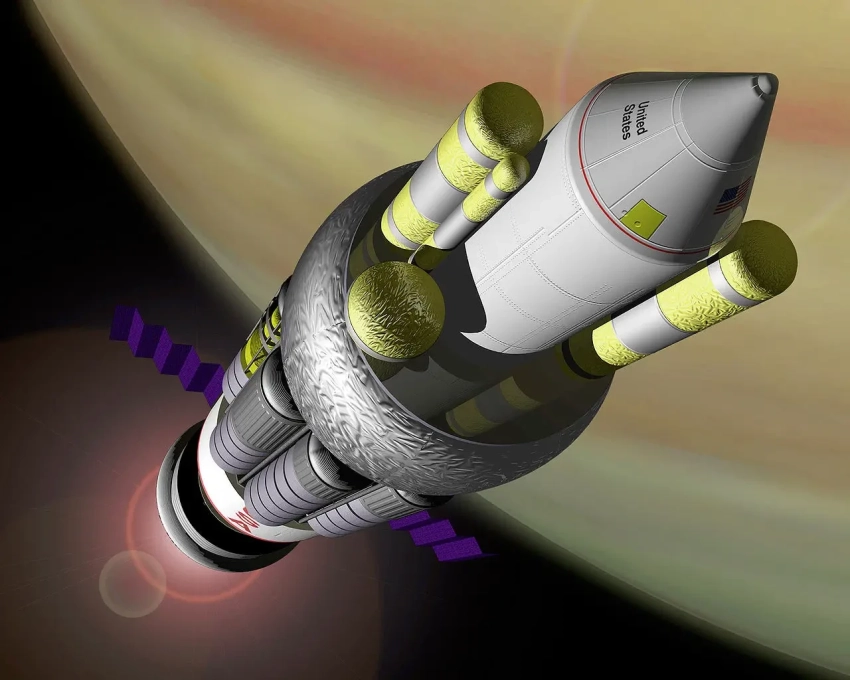

Космический корабль проекта «Орион» с импульсным ядерным двигателем. Рисунок NASA 1999 года

Космический корабль «Орион» — ключевые компоненты

А вот идея использования ядерного топлива в качестве источника тепла в реактивных двигателях кажется вполне здравой. Точнее, уран или плутоний в этом случае не единственное топливо. Вторым компонентом выступает водород, прокачиваемый через горячую зону реактора (около 3000 градусов), мгновенно расширяющийся и выходящий из сопла двигателя. Ни одной химической реакции в этот момент не происходит – водород просто разогревается и, вырываясь из рабочей зоны наружу, создает мощную тягу. По закону сохранения, реактивная струя и корабль получают одинаковый по величине, но противоположный по направлению импульс.

Водород – самый лёгкий газ. Когда он нагревается, его молекулы летят быстрее всех остальных газов. Чем быстрее выхлоп – тем эффективнее двигатель. Это называется удельный импульс, он у ядерных двигателей в 2 раза выше, чем у лучших химических силовых установок – 850-900 секунд против 450 секунд у керосиновых и водородно-кислородных. Совсем из области научной фантастики газофазный реактор, в котором делящийся уран доведен до состояния плазмы. Температура здесь достигает 6000 градусов Цельсия, а импульс сразу в 2000 секунд, что в 4-5 раз выше аналогичного для традиционных двигателей. Дело за малым – найти материалы соответствующей термостойкости и научиться справляться с ураном в плазме.

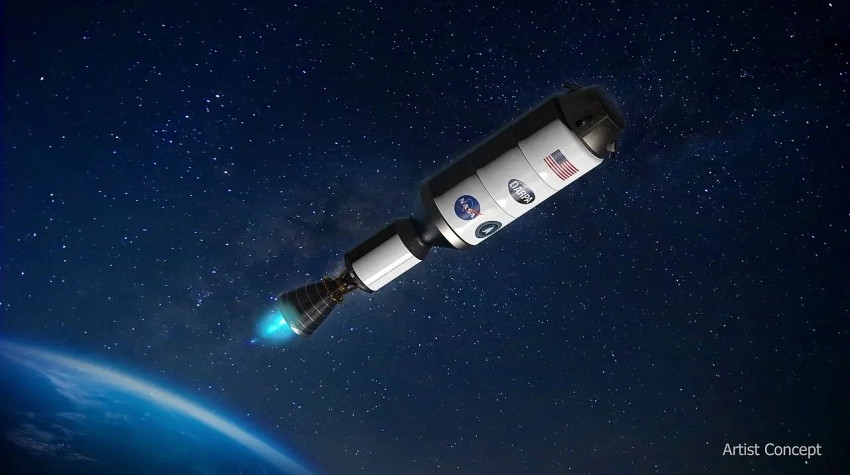

Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) – космический корабль с ядерным двигателем

Из схемы работы понятно, что в земных условиях никто на межконтинентальные лайнеры ставить такие силовые установки не будет. Когда в одном флаконе делящийся уран и водород – обязательно жди большой беды. Рано или поздно. А вот для космоса система вполне рабочая. В 2027 году американцы намерены апробировать Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), то есть «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций». Если все выгорит, то в космосе появится первый корабль на атомной тяге. При Трампе шансов на реализацию данного изделия в металле стало меньше – в следующем году финансирование заметно урезали. Ссылаются на эффективность проекта Starship Илона Маска. В прошлом году в России заявляли о разработке ядерного буксира «Зевс», который экс-глава «Роскосмоса» Борисов предсказывал запустить в 2030-2040-е годы.

Прямоточные и турбореактивные

В фокусе нашего внимания не DRACO и даже не «Зевс», а ядерный воздушно-реактивный двигатель, устанавливаемый «под капотом» у «Буревестника». Строго говоря, российская ракета не первая, примерившая на себя подобную силовую установку – у нас она просто доведена до совершенства. Первыми были американцы со своим проектом Pluto. Это была тяжелая крылатая ракета с настоящим ядерным реактором на борту – на все это удовольствие в США потратили порядка двух миллиардов долларов в современном исчислении.

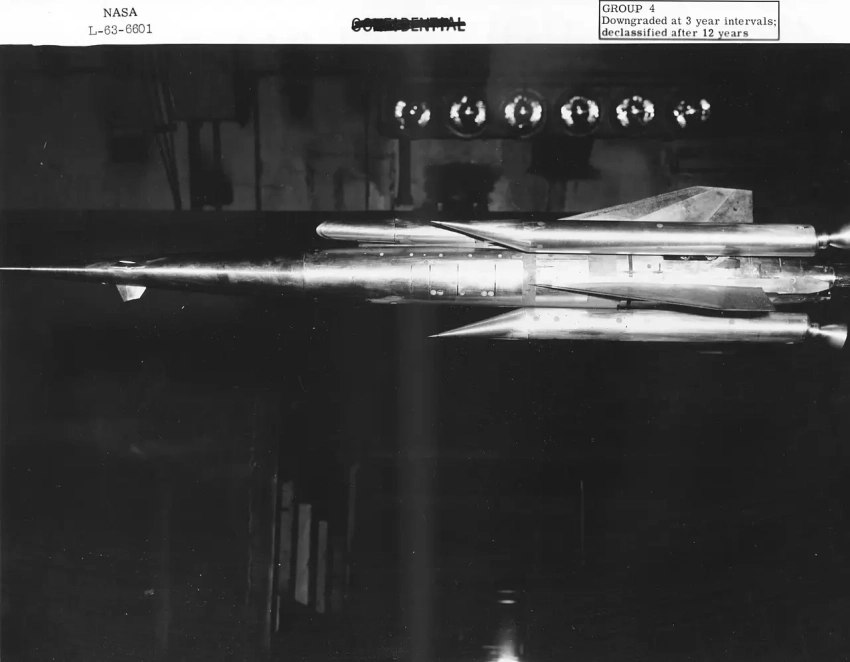

Разработка ядерного двигателя для ракеты стартовала в 1957 году и для своего времени была очень актуальна. В Советском Союзе на тот момент была уже вполне адекватная ПВО, которая не гарантировала беспрепятственное прохождение американских бомберов к стратегическим объектам. Межконтинентальные баллистические ракеты значились в состоянии разработки, и на случай неудачи требовался запасной вариант.

В итоге получилась 27-тонная крылатая ракета с реактором Tory-II на борту. Из конструкции было понятно, что проектировали машину авантюристы. Изделие на 2-3 скоростях звука должно было нестись на высоте в пару десятков метров – ударная волна выбивала стекла и разрушала легкие постройки. При выходе на маршевую скорость воздух прогонялся непосредственно через раскаленные керамические ТВЭЛы из оксида урана, то есть через горячую зону реактора. Температура поднималась до нескольких тысяч градусов, и реактивная тяга разгоняла гигантское изделие до трех скоростей звука.

Машина апокалипсиса с 16 ядерными боеголовками на борту отравляла радиоактивными выбросами из сопла все, над чем проходила. Может быть, в сценариях Третьей мировой войны, когда все в труху, это не особенно и критично, но американцы все-таки поостереглись.

Испытание аэродинамических характеристик сверхзвуковой ракеты малой высоты (SLAM) с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, разработанным в рамках проекта Pluto

Но не только из заботы об экологии – к началу 60-х годов межконтинентальные баллистические ракеты показались более перспективными. Американцы были не одиноки в своем стремлении создать ядерную крылатую ракету. В СССР параллельно разрабатывались несколько подобных проектов (известные шифры — «Тема 31», РД-0411 и др.) в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики и НИИ-1 (ныне МКБ «Факел»). Целью было создание дозвуковой крылатой ракеты, летающей на сверхмалой высоте (50-100 м), с дальностью более 10 тысяч км, способной маневрировать и обходить вражеские районы ПВО. Боевая часть — ядерная мощностью до 1 Мт.

Ракета должна была стартовать с наземных пусковых установок или подлодок. Достигнутый уровень — наземные стендовые испытания реакторов с воздушным трактом, но до лётного образца дело не дошло. «Тему 31» закрыли в 1964 году, но уже в 1965-ом стартовали работы по двум ядерным реактивным двигателям – РД-0410 (малый) и РД-0411 (большой). Изделия можно условно назвать «экологичными» – тепло реактора передавалось водороду, он нагревался, расширялся, и придавался импульс двигателю. Удельный импульс составлял 910 секунд, что в два раза больше, чем у ракетных двигателей на керосине и кислороде. Двигатели были двойного назначения – для межпланетных миссий и монтажа на тяжелые крылатые ракеты. Работы после нескольких стендовых испытаний свернули в 80-е годы. Примерно на этом же уровне готовности американцы завершили опыты с проектом Pluto парой десятилетий ранее.

Можно с большой долей уверенность утверждать, что «Тема-31» и РД-0411 стали предтечами современной российской ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Судя по всему, отечественным инженерам удалось решить ряд непростых проблем. Первая – создание малогабаритного ядерного реактора на быстрых нейтронах мощностью в несколько сотен мегаватт. Второе – разработка высокотемпературного сплава для теплообменника, работающего при 2000-3000 градусов. Он не должен окисляться и расплавляться в течение несколько недель и даже месяцев – «Буревестник» изделие долгоиграющее.

Российская ракета в качестве рабочего тела использует атмосферный воздух, в состав которого входит кислород – достаточно сильный окислитель. Прямого контакта воздуха с тепловыделяющими элементами горячей зоны реактора нет. Нагрев воздуха происходит через теплообменник, конструкция которого тянет на главную тайну столетия. Третья проблема – все узлы и элементы ракеты должны быть чрезвычайно надежны и устойчивы.

В отличие от «Буревестника», обычные ракеты работают в лучшем случае несколько десятков минут. Да и начинка у ядерной крылатой ракеты не позволяет надеяться на хороший исход в случае нештатной ситуации. Впрочем, в случае реального боевого применения термин «нештатная ситуация» будет иметь совсем другую окраску.

- Евгений Федоров

Обсудим?