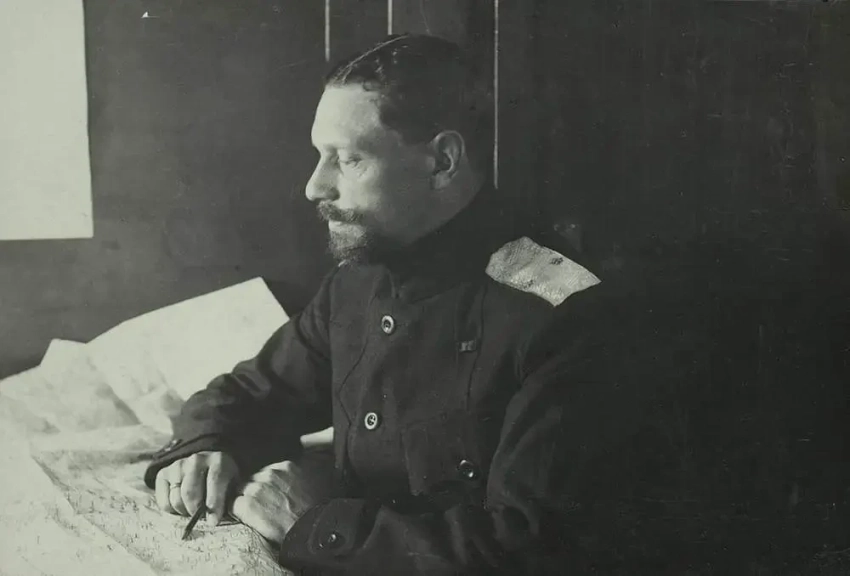

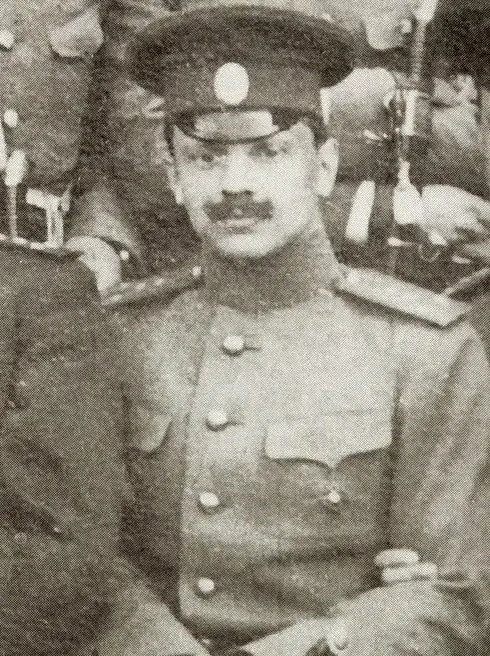

Владимир Каппель на службе в царской армии и войсках Комуча

Сегодня я предложу вашему вниманию ещё одну статью из цикла «Лица гражданской войны», и поговорим мы о Владимире Оскаровиче Каппеле. Многие знают о нем благодаря знаменитому эпизоду «психической атаки каппелевцев» из советского фильма «Чапаев».

Сразу отметим, что войска красного комдива и Каппеля действовали на разных направлениях и друг с другом никогда не сталкивались.

С сожалением следует признать, что многолетние усилия либеральной Пятой колонны по оболваниванию наших детей увенчались успехом – многие школьники и даже студенты фильм братьев Васильевых не смотрели (как и другие великие советские кинокартины), и потому этот фактор постепенно теряет свое значение. На первый план выходит история с так называемым «золотом Колчака»: именно Каппель в начале августа 1917 года захватил в Казани громадные ценности, эвакуированные в этот город из хранилищ Варшавы, Риги, Киева, Москвы и Петрограда – фактически украл их у нашей страны. В итоге они достались бездарному самозваному «Верховному правителю» Колчаку, который попавшими ему в руки несметными богатствами даже и распорядиться толком не смог.

Однако о самом Каппеле сохранились достаточно лестные отзывы со стороны белых – и нейтральные со стороны красных. То, что он, будучи достаточно серьезным противником новой власти, мало известен в нашей стране (в отличие от Шкуро, Мамонтова, Краснова и прочих) говорит как раз о том, что особыми зверствами по отношению к мирному населению Каппель не прославился. И в том же фильме «Чапаев» «каппелевцы» показаны не какими-то разнузданными грабителями и мародерами, а стойкими дисциплинированными бойцами, хладнокровно идущими в безнадежную «психическую атаку». Правда, возникают сомнения в адекватности самого Каппеля, якобы посылающего элитные войска фактически «на убой» – под огонь пулеметов.

«Психическая атака», кадр фильма «Чапаев»

Этот эпизод, кстати, явно был спародирован в фильме «Бумбараш», где в атаку на село, занятое красноармейцами, идет банда атаманши Софьи Тульчинской:

Судя по всему, Каппель был очень хорошим генералом и вполне честным и порядочным человеком, который, к сожалению, выбрал неправильную, заранее обреченную на поражение сторону.

Происхождение и начало военной службы героя статьи

Владимир Каппель – ещё один представитель так называемого остзейского дворянства Российской империи. Будучи относительно немногочисленными, остзейцы традиционно занимали высокое положение при императорском дворе, служили честно, имели реальные заслуги – Буксгевдены, Розены, Ферзены, Розенберги, Бенкендорфы, Эссены, Фелькерзамы, Коцебу, Остен-Сакены, Врангели, Палены, Нессельроде, Беллинсгаузены и другие. Род Каппелей был шведским по происхождению и лютеранским по вероисповеданию. Многие его представители традиционно выбирали военную службу. Отец Владимира Каппеля – Оскар Павлович, с 1867 по 1878 гг. служил в Туркестане, принял участие в ряде сражений с войсками местных правителей, прошел путь от юнкера до штабс-капитана, получил солдатский Георгиевский крест IV степени, ордена Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» и Святого Станислава III степени с мечами и бантом. С 1881 года служил в жандармских частях, в отставку вышел в чине ротмистра. А вот дед по материнской линии Пётр Постопольский дослужился до звания генерал-лейтенанта, в Крымскую войну он в чине штабс-капитана находился среди защитников Севастополя.

Владимир Оскарович родился в Царском селе 16 (28) апреля 1883 года. Учился во 2-м кадетском корпусе, затем – в престижном Николаевском кавалерийском училище, выпускниками которого были многие другие очень известные участники гражданской войны, например, Петр Врангель, Андрей Шкура (Шкуро), донской атаман Африкан Богаевский и атаман Оренбургского казачества Александр Дутов, а также военный министр империи Владимир Сухомлинов и Карл Маннергейм. Кавалерийское училище В. Каппель окончил в 1903 году «по первому разряду с производством в корнеты со старшинством». Службу начал в располагавшемся под Варшавой 54-м драгунском Новомиргородском полку (в 1907 году стал 17-м уланским Новомиргородским).

В 1906 году эта часть была направлена Пермскую губернию, где приняла участие в ликвидации крупного повстанческого отряда «лбовцев» («лесных братьев»).

Александр Михайлович Лбов

Александр Лбов – известный уральский революционер-экспроприатор, стал героем книги А. Гайдара «Жизнь ни во что («Лбовщина»)». Автор писал в предисловии:

Эта повесть памяти Александра Лбова, человека, не знающего дороги в новое, но ненавидящего старое, недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика, вложившего всю ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера, перед которым в течение долгого времени трепетали сторожевые собаки самодержавия. Памяти «разбойника Лбова» и его товарищей: Демона, Грома, Змея, Фомы, Матроса и многих других, имена которых окутаны уже дымкой легенд по рабочему Уралу.

Вырезка из газеты «Звезда» от 3 марта 1926 г.

В ноябре 1907 года В. Каппель получил должность полкового адъютанта – это штабная должность, связанная с делопроизводством по строевой и регистрационной части в полку, организацией внутренней и караульной службы.

В том же году В. Каппель вступил в брак с Ольгой Строльман – дочерью начальника пермских артиллерийских заводов и действительного статского советника («генеральский» чин IV класса). Женихом этот молодой офицер, видимо, был незавидным, и потому венчаться со своей избранницей ему пришлось тайно. Родители Ольги признали брак лишь после того, как зять поступил на учебу в Академию Генштаба. В 1910 году у этой пары родилась дочь Татьяна, в 1917-м – сын Кирилл.

В. Каппель с женой и дочерью

Владимир Каппель был на хорошем счету у начальства, и в аттестации за 1908 год командир 17-го уланского полка даёт ему такую характеристику:

В служебном отношении обер-офицер этот очень хорошо подготовлен, занимал должность полкового адъютанта с большим усердием, энергией и прекрасным знанием. Нравственности очень хорошей, отличный семьянин. Любим товарищами, пользуется среди них авторитетом. Развит и очень способен. В тактическом отношении, как строевой офицер, очень хорошо подготовлен… Азартным играм и употреблению спиртных напитков не подвержен… Имеет большую способность вселять в людей дух энергии и охоту к службе. Обладает вполне хорошим здоровьем, все трудности походной жизни переносить может.

Но карьера продвигалась чрезвычайно медленно, и в том же 1908 году мы видим его всего лишь поручиком. Ситуация стала меняться к лучшему после учебы в Николаевской академии Генштаба, которую он окончил в 1913 году, опять-таки «по первому разряду, с правом получения преимуществ при прохождении службы». Был произведен в штабс-ротмистры и за успехи в изучении военных наук даже награжден орденом Святой Анны 3-й степени.

В. Каппель на фотографии 1913 г.

Любопытна тема доклада, подготовленного тогда В. Каппелем: «Служба автомобиля в армии. Главнейшие основания организации автомобильных войск». По тем временам – работа весьма злободневная и даже «инновационная».

В период I мировой войны В. Каппель воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах – вначале старшим адъютантом штаба 5-й Донской казачьей дивизии, затем – 14-й кавалерийской дивизии.

Был награждён орденами Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, Святой Анны II степени с мечами, Святого Станислава II степени с мечами и Святой Анны IV степени, святого Георгия IV степени. В марте 1916 года стал штаб-офицером для поручений в Управлении генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. За участие в разработке плана Брусиловского прорыва в августе 1916 года получил звание подполковника. В этом невысоком чине он и встретил Февральскую революцию. Будучи убежденным монархистом, признал бесперспективность реставрации абсолютно дискредитированной царской власти; сослуживцы вспоминали его слова:

Говорить о монархии теперь – значит только вредить ей.

Продолжал служить и в сентябре 1917 года находился на должности помощника начальника разведывательного отделения штаба фронта.

В начале октября попросился в отпуск и отправился к семье в Пермь.

Владимир Каппель в начале гражданской войны

Весной 1918 года мы видим Каппеля в Самаре, где он неожиданно оказался на штабной должности Приволжского военного округа РККА. Казалось, выбрал правильную сторону. Но в мае восстал Чехословацкий корпус, который был сформирован осенью 1917 года как часть русской армии, но уже в декабре подчинён французскому командованию и получил приказ отправиться во Францию. 26 марта 1918 года представители командования Чехословацкого корпуса договорились с новыми властями о свободном проезде по территории России до Владивостока. Следовать они должны были «как группа свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров». При этом отмечалось, что

Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности.

Были установлены правила:

В каждом эшелоне оставить для собственной охраны вооружённую роту численностью в 168 человек, включая унтер-офицеров, и один пулемёт, на каждую винтовку 300, на пулемет 1200 зарядов.

Всего на восток отправились 63 состава по 40 вагонов каждый, к маю они растянулись на несколько тысяч километров.

К восстанию привел инцидент в Челябинске, где 14 мая один из чешских поездов встретился с составом, в котором находились пленные немцы и венгры. Кто-то из немцев чугунной ножкой от печки тяжело ранил одного из легионеров, его товарищи убили виновника. Советские власти на следующий день арестовали десять чехов, но 17 мая они были освобождены другими легионерами. Последовала эскалация с приказами Аралова и Троцкого о разоружении легионеров, однако сделать это не было никакой возможности. Дисциплинированные и хорошо обученные чехословацкие солдаты быстро разгромили немногочисленные отряды Красной Гвардии. В результате вдоль железнодорожной магистрали Транссиба возникли антисоветские правительства. Не стала исключением и Самара, куда легионеры вошли 8 июня.

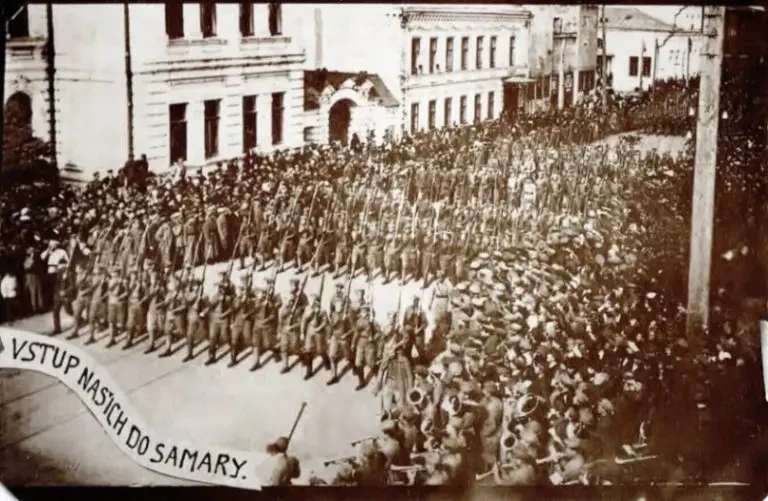

Чехословацкие легионеры в Самаре, 8 июня 1918 года

После этого здесь было сформировано правительство «Комитета членов Учредительного Собрания» (Комуч), главную роль в котором играли эсеры. Власть Комуча согласились признать правительства Оренбургского казачьего войска, Уральского казачьего войска и находившееся в Архангельске Временное правительство Северной области. Поначалу в состав правительства Комуча входили всего пять человек, позже число членов Комуча возросло до 97.

Комуч первого состава: эсеры И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, Б. К. Фортунатов, В. К. Вольский (председатель), И. П. Нестеров

В армии Комуча числились 350 человек, имелись также 2 пушки. По воспоминаниям современников, никто тогда не хотел брать на себя ответственность и становиться «главнокомандующим» столь ничтожных сил. Один из присутствовавших на «выборах» офицеров вспоминал:

Желающих взять на себя тяжёлую и ответственную роль не оказалось. Все смущённо молчали, опустив глаза. Кто-то робко предложил бросить жребий. И вот тогда, скромный на вид, почти никому не известный, недавно прибывший в Самару офицер встал и попросил слова:

«Раз нет желающих, то временно, пока не найдётся старший, разрешите мне повести части против большевиков», – спокойно и негромко произнёс он.

«Раз нет желающих, то временно, пока не найдётся старший, разрешите мне повести части против большевиков», – спокойно и негромко произнёс он.

Отметим, что этот «скромный офицер» был в то время помощником начальника Оперативного отдела Главного штаба.

Так монархист Каппель стал командующим «Народной армией» эсеровского Комуча. При этом он был именно штабистом и не имел большого опыта командования войсками. Однако вскоре выяснилось, что Каппель имел задатки большого полководца.

На службе у Комуча

Уже 11 июня небольшой отряд Каппеля неожиданным ударом сумел захватить Сызрань. Красные не знали о малой численности противника и, смущённые «наглостью» его действий, решили отступить, опасаясь попасть в окружение. Пополнив свой отряд, Каппель успешно сражался у Ставрополя (в настоящее время – Тольятти), Бугуруслана, Бузулука и Мелекесса (Димитровград). Авторитет совсем недавно никому неизвестного подполковника рос на глазах, причем по обе стороны фронта: в одной из статей газеты «Красная звезда» Каппель был назван «маленьким Наполеоном» – этот эпитет, разумеется, был проявлением иронии автора статьи, однако сравнение именно с великим корсиканцем было весьма лестным. А личная скромность и житейская непритязательность командующего «Народной армией» снискала ему любовь рядовых «добровольцев».

21 июля в союзе с чехословаками Каппелю удалось захватить Симбирск. В этот же день он получил должность командующего всеми действующими войсками «Народной армии», через три дня его отряд (Первая добровольческая дружина) стал Стрелковой бригадой, состоявшей из двух полков и трёх артиллерийских батарей (лёгкая, гаубичная и конная). Общая численность бойцов достигла трёх с половиной тысяч человек. Но лишь 24 августа 1918 г. Каппель был повышен до полковника.

А красные в это время назначили «за его голову» награду в 50 тысяч рублей. Эту сумму Каппель счёл слишком маленькой, о чем и заявил перед строем своих солдат.

7 августа Каппелю и чехословакам удалось взять Казань. О том, что происходило тогда в городе, можно узнать из рассказа члена Комуча меньшевика И. М. Майского:

Группами стояли пленные большевики: красноармейцы, рабочие, женщины – и против них – чешские солдаты с поднятыми винтовками... Раздавался залп, и пленные падали. На моих глазах были расстреляны две группы, человек по 15 в каждой. Больше я не мог выдержать. Охваченный возмущением, я бросился в социал-демократический комитет и стал требовать, чтобы немедленно же была послана депутация к военным властям с протестом против бессудных расстрелов. Члены комитета в ответ только развели руками.

Всего в Казани были расстреляны около полутора тысяч человек. И, к сожалению, события в этом городе не были исключительными. Белый террор – отнюдь не миф, придуманный советскими историками. Тот же Колчак в марте 1918 года приказал генералу Розанову уничтожать восставшие деревни «по японскому примеру» и расстреливать каждого десятого их жителя. При подавлении Енисейского восстания были расстреляны до 8 тысяч таких заложников. Долгое время считали, что эти расправы были инициативой Розанова, однако обнаружен первоисточник: приказ подписан именно адмиралом.

Но вернёмся в захваченную Каппелем Казань и увидим, что трофеями белых тогда стали не только склады с большим количеством оружия, продовольствия и медикаментов, но и золотой запас Российской империи. Эти ворованные ценности, как мы знаем, в итоге достались объявившему себя «верховным правителем России» Александру Колчаку. Согласно свидетельству управляющего делами совета министров правительства этого адмирала Г. К. Гинса:

В распоряжении А. В. Колчака находилось 43 000 пудов (688 тонн) золота и 30 000 пудов (480 тонн) серебра.

Но были еще драгоценности императорской семьи, дорогая церковная утварь, бесценные исторические реликвии.

В следующей статье мы немного поговорим о судьбе этих, украденных у нашей страны сокровищ. И продолжим рассказ о Владимире Каппеле, поговорим о падении Комуча, карьере Каппеля в армии Колчака, так называемом «Великом Сибирском ледяном походе», ставшем агонией войск кровавого адмирала, смерти Каппеля на разъезде Ута, его потомках в Советской России.

- Валерий Рыжов

Обсудим?